摘要:本文将揭示入伏的计算方法,帮助读者准确推算伏天的来临。通过介绍入伏的概念及其与节气、气候的关系,本文将简要说明如何通过天文知识和历史经验来判断伏天的起始。还将提供一些实用的技巧和建议,使读者能够更好地理解和应用入伏的计算之道。

本文目录导读:

入伏是我国传统历法中表示一年中最炎热的时期的术语,伏,意为暑气潜伏在地,标志着酷暑难耐的日子的到来,入伏是如何计算出来的呢?本文将为您揭示入伏计算的奥秘。

历法背景

要理解入伏的计算方法,首先得从我国的传统历法说起,我国传统历法以太阳的运动周期为基础,结合地球绕太阳公转的周期,形成了农历,农历中,每年分为二十四节气,其中包括夏至、冬至等重要的节气,入伏与夏至有着密切的关系。

夏至与入伏的关系

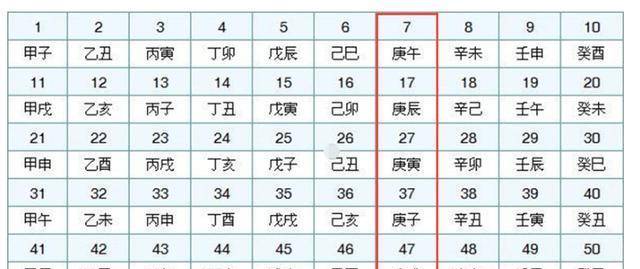

夏至是夏季的最后一个节气,标志着夏季的正式开始,而入伏的时间,则是从夏至日开始计算的,按照历法的规定,夏至后的第三个庚日,便是入伏的开始,这里的“庚日”,是指天干为“庚”的日子,在我国古代的天干地支纪年法中,天干有十个,分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,要确定入伏的日期,首先需要找到夏至日之后的第三个庚日。

入伏的计算方法

入伏的具体计算方法如下:

1、确定夏至日:夏至是农历每年固定的一个日期,大约在公历的6月21日或22日。

2、查找庚日:庚日是根据天干地支纪年法来确定的,每隔十天就会出现一个庚日,从夏至日开始算起,第三个出现的庚日就是入伏的日子。

3、计算伏天长度:伏天的长短根据年份不同有所变化,从入伏开始,到下一个庚日为止,为初伏;从第二个庚日算起,再过十天为末伏;中伏则是从初伏到末伏之间的日子,初伏和末伏固定为十天,而中伏的天数则因年份而异,可能是二十天或三十天。

现代科技的辅助

随着科技的发展,现在人们可以通过手机应用、网站等工具来查询入伏的日期,这些工具会根据输入的年份和地点,自动计算出当年的入伏日期以及伏天的长短,这使得人们更加方便快捷地了解入伏的时间,以便做好防暑降温的准备。

入伏的注意事项

入伏后,天气会变得更加炎热,人们需要注意防暑降温,在户外活动时,要做好防晒措施,避免中暑,要注意补充水分,保持身体的水分平衡,在饮食方面,可以适量增加一些清凉解暑的食物,如绿豆汤、西瓜等。

入伏是我国传统历法中的重要节气,虽然现代科技的发展让我们可以更方便地查询入伏的日期,但了解其计算方法仍然具有重要意义,通过本文的介绍,相信您已经了解了入伏的计算方法以及相关的注意事项,在炎热的夏季,让我们一起做好防暑降温的准备,迎接美好的夏日时光。

入伏的计算虽然涉及一些复杂的历法知识,但只要掌握了基本的方法,就能轻松地推算出伏天的来临,希望本文能够帮助您更好地理解入伏这一传统节气,让您在炎炎夏日中做好充分的准备。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号